【相続人調査時の注意点 第3回 「代襲相続」と「数次相続」の違い】ここを読み誤ると全ての準備が無駄になることも…

愛知県犬山市/名古屋市丸の内 の司法書士 丹羽一樹です。

以前、こちらの記事で触れた 【相続人調査時の注意点 第1回 4つのポイント】プロでも誤る可能性も… の中で、

今回は、

②代襲相続を追っているのか、数次相続を追っているのか

という注意点について詳しく触れたいと思います。

はじめに

相続人調査の中でも、専門家でも一瞬混乱することがあるのが「代襲相続」と「数次相続」です。

両者は似ているようで全く異なる話であり、必要な戸籍の範囲が変わってきます。

つまり、ここを誤解すると、相続人を読み誤ってしまい、全ての手続が進められないことになってしまうので、要注意です。

今回は、その違いと注意点を解説いたします。

1. 代襲相続とは

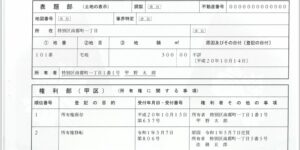

代襲相続は、本来“相続人となるはずだった人”が被相続人より先に死亡していた場合、その子(孫)が代わりに相続する制度です(民法第887条第2項・第3項、第889条第2項)。

- 例:被相続人Aの子Bが、(Aよりも)先に亡くなっている場合、Bの子(Aから見て孫)がAの相続人となる。

- (被相続人にとって、直系卑属も直系尊属も一切いない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが)兄弟姉妹の代襲については、その兄弟姉妹の子までで打ち切りとなる。孫の代までは行かない。

2. 数次相続とは

数次相続は、相続手続きの途中で相続人の一部が亡くなり、その遺産分割前の持分が次の相続人へ承継されるケースです。「相続開始時点で死亡していたか」ではなく、相続開始後の相続人の死亡がトリガーとなります。

- 例:被相続人Aが亡くなり、相続人は子B・Cがいた。遺産分割協議前にBが亡くなった場合、Bの相続人(Bの配偶者・子など)がAの遺産に対するBの持分を相続する。Bの相続人全員がBの立場となり、Cと遺産分割をすることになる。

- 詳しい解説はこちらの記事をご参照ください。→【相続人調査/相続手続未了のうちに、相続人が亡くなったケース】

3. それぞれの考え方(特に実務家・受験生向け)

- 「代襲相続」とは、民法上相続人を定めるために使用されている用語というだけで、通常の相続が1回あったことと特段変わりはありません。相続人が(第1順位として)孫や(第3順位として)甥・姪となるのが特徴的です。

- 「数次相続」とは、(当初の相続手続の途中に)更に相続を繰り返しているだけです。相続人の相続人が登場するので、「代襲相続」と異なり、相続人の配偶者も登場する可能性があるのが特徴的です。

- なお、在日韓国人など韓国の相続の場合には、日本の民法ではなく、韓国の民法が適用されるため、相違する点が多々あります。詳しい解説はこちら記事をご参照ください。→【在日韓国人の相続及び相続放棄について、日本との相違点を司法書士が解説】

4. よくある落とし穴(特に実務家・受験生向け)

- 「代襲相続」の場合、「兄弟姉妹の代襲相続は子まで」という制限を失念し、孫世代まで追ってしまわないこと。

- 「数次相続」の場合、亡くなった相続人が配偶者の場合、その配偶者の「出生から婚姻まで」の戸籍も取得すること。

- 数次相続に基づく法定相続登記をする場合、ついつい相続全体をまとめて考えてしまい(戸籍調査に没頭していると、このような思考になりがちです)、「最終的に計算した持分」をもって、登場する全ての相続人名義へ“1件の相続登記”を申請してしまわないように注意すること。(この登記申請は通りません。)

このような場合、1回の相続ごとに1件の相続登記を申請する必要があります。登記申請時点で亡くなっている者の名義でも相続登記は可能です。 - 数次相続が起きている相続の遺産分割をする際、「最終的に取得する者」だけでなく、相続1回ごとに、取得する者を順序立てて定めておく必要がございます。

例:①被相続人A、相続人B(配偶者)CD(子)②被相続人B、相続人CD(子)

→このような場合、①の相続の際に、取得者を(亡)Bと定める余地(*税務面を考慮した上)も有るので、相続全体をまとめて考えずに、①②それぞれに遺産分割をするイメージを持つ必要があります。(もちろん①の相続の時点で、B以外の者が取得者となれば、①のみで終わります。)

📌 シリーズ記事リンク

💬 相続人調査や相続登記に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。